お知らせ

- ニュース

- 2024.05.01 学生・若者による「やさしや足湯隊」を応援してください!

- ニュース

- 2024.01.05 令和6年(2024年)能登半島地震支援のお願い

- イベント

- 2023.11.18 【CODE寺子屋】災害・紛争…混とんとした時代に私たちはどんな未来を選ぶのか~阪神・淡路大震災30年を目前に~

- イベント

- 2023.10.13 若者が見た被災地〜トルコ・シリア地震の被災地ボランティアを通じて〜

- ニュース

- 2023.09.15 モロッコ地震の救援を開始します

救援ブログ新着

現行救援プロジェクト概要

最新イベント

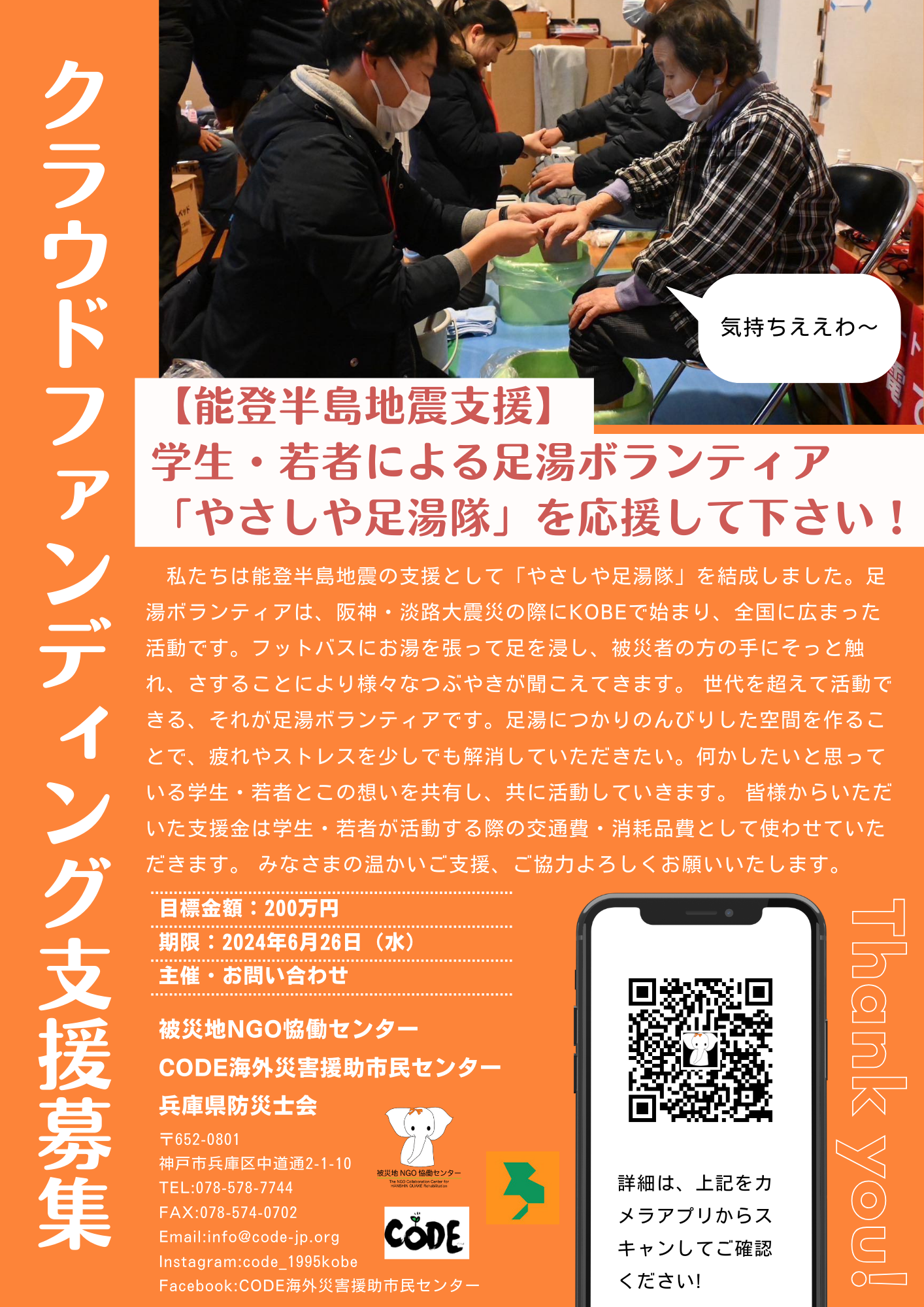

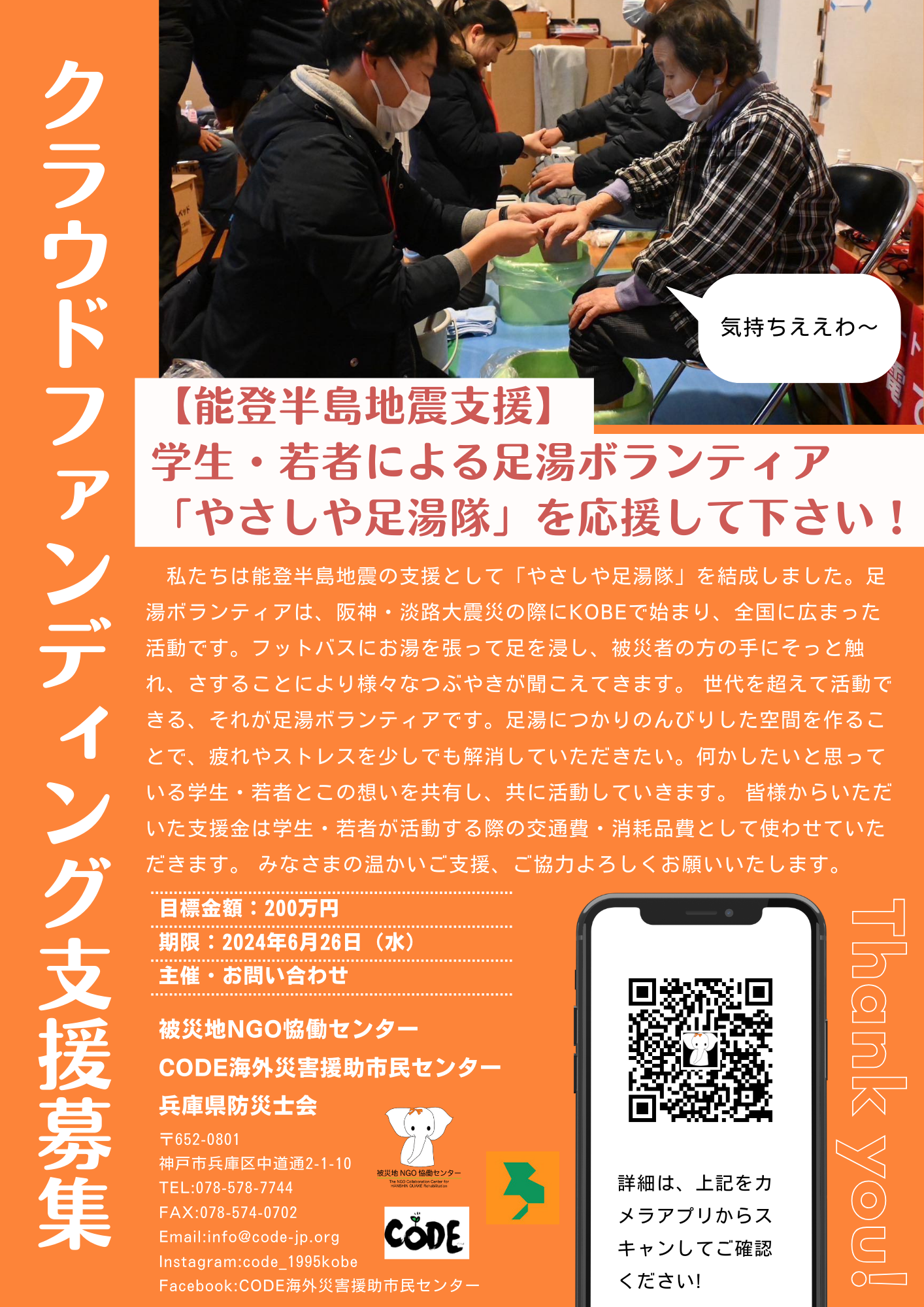

学生・若者による「やさしや足湯隊」を応援してください!

学生・若者を中心に令和6年(2024年)能登半島地震の支援として結成した「やさしや足湯隊」のクラウドファンディングを始めました。皆様からいただいたご寄付は学生・若者が活動する際の交通費半額補助・消耗品費として使わせていただきます。

私達の活動では足湯ボランティアを中心に行っています。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際に被災地KOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さすることにより様々なつぶやきが聞こえてきます。世代を超えて活動できるのが足湯ボランティアです。足湯につかりのんびりした空間を作ることで、疲れやストレスを少しでも解消していただきたいと思っています。

みなさまの温かいご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

詳細は以下から↓↓

最新イベント

学生・若者による「やさしや足湯隊」を応援してください!

学生・若者を中心に令和6年(2024年)能登半島地震の支援として結成した「やさしや足湯隊」のクラウドファンディングを始めました。皆様からいただいたご寄付は学生・若者が活動する際の交通費半額補助・消耗品費として使わせていただきます。

私達の活動では足湯ボランティアを中心に行っています。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際に被災地KOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さすることにより様々なつぶやきが聞こえてきます。世代を超えて活動できるのが足湯ボランティアです。足湯につかりのんびりした空間を作ることで、疲れやストレスを少しでも解消していただきたいと思っています。

みなさまの温かいご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

詳細は以下から↓↓

ご支援・参加のお願い

ご支援・参加のお願い

SNS最新情報

Facebook Posts

3 days ago

「エチオピア南部土砂災害情報」

7月22日、アフリカ東部のエチオピア南部ゴファ県で大雨による地すべりが発生し、229人の方が犠牲になり、14000人以上が被災していると報じられています。(UNOCHA)

地すべりは2回発生しており、1回目の地すべりの後、多くの人達が生き埋めになり、救助作業を行っている時に2回目の地すべりが発生し、被害が拡大したようです。エチオピア赤十字や国連が支援を展開していますが、今後も犠牲者が増えると懸念されています。

... See MoreSee Less

豪雨で地滑り、エチオピアで229人死亡…救助活動難航し犠牲者増える恐れ

www.yomiuri.co.jp

【読売新聞】 【ヨハネスブルク=笹子美奈子】ロイター通信によると、東アフリカのエチオピア南部ゴファで21日夜から22日にかけて豪雨による地滑りが発生し、少なくとも229人が死亡した。救助活動は難航して...3 weeks ago

先日、放送された能登の被災地での足湯ボランティアの様子が、明日再び放送されるそうです。

NHK「列島ニュース」(13:05-13:55)

... See MoreSee Less

www.nhk.jp

列島各地の地域ニュースを選りすぐって大阪から全国に発信!全国に54あるNHKの各放送局が取材して、地域向けに放送したお昼のニュースから地域の課題、地元ならではの話題などを集めてお伝えします。今年度は放送時間....3 weeks ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.78

—自主避難所から、自立避難所へ16

(輪島市町野町金蔵編―3)

6月2日、輪島市の白米千枚田~同市町野町南志見町の海岸まで、外浦線が走れるようになった。これで、町野町の住民は一歩ずつ元の生活リズムに戻りそうだ。しかし、一方で輪島市西保地区の大沢町に行く林道および海岸線が、地すべりや落石のため通行止めになったと翌3日一報が入った。その西隣りにある上大沢、西二又へ行く林道は影響がなかった。

さて、6月10日三度目の金蔵を訪問してきた、この日は私が一人でお伺いしたのだが、区長さんは午前中3時間にわたっていろいろな話をして下さった。特に私が注目したのは、区長さんが「二次避難している住民が、やはり金蔵に戻りたいという人たちがいると思うが、そういう人たちを全員受け入れ、安心して元の金蔵で暮らせるように、生活環境を整えたい」と強く言われたことだ。同じような環境で一時は孤立した集落でも同様の決意を話される区長さんは多い。ただ、金蔵は先に戻ってきている、あるいは発災時に残った10人を含めて、みんなでその環境整備に尽力されていることが伺える。(この“みんなでというのを、金蔵では”総がかり“という。)

そのための第一歩として、一時は古民家を活用した“仮設シェアハウス”を構想された。しかし、この構想は事情があって残念された。代替案としてではないが一気に災害復興公営住宅を集落内に建てようという案が浮上してきた(6月30日付毎日新聞1面と3面)。

実は、東日本大震災後釜石の唐丹という地区では、最初から仮設住宅を建てないで、その代わりどこの地域よりも真っ先に公営住宅を建てると宣言された区長さんがいた。彼が、住民にそのことを伝え、「親戚のところやあるいは民間の住まいを借りるなどの不自由な避難生活かも知れないが、我慢してくれ!その代わりどの被災地よりも一早く、公営住宅を建てて、みなさんが住めるようにするから・・・・」と約束し、そのとおり実現させたという事例がある。

阪神・淡路大震災はじめその後の被災地の最大の課題の一つとして、災害前のコミュニティを壊さず、維持することというのは避難生活をする上での“一丁目一番地”だ。仮設住宅も、公営住宅もそうすべきだ。被災者の不安やストレスを取り除くもっとも効果のある方策であることはいうまでもない。金蔵でも是非実現して欲しいと切に願うところだ。

ところで、先述したように金蔵では昔から“総がかり”という集落の基本精神がある。集落の規約にも記されている。集落のさまざまなイベント、また景観を整備する草刈り、米作のためのため池管理、上下水道工事などなど、要は集落で暮らしていくためのライフラインに不可欠なことは、みんなで助け合って”総がかり“で取り組もうというものだ。例えば、90歳の住民に「草刈りに出て来い」とは言わない。でも、集合時には顔を見せて、「暑いけれど、熱中症に気をつけて、頑張って!」と声をかけるだけでもいいのだと。”総がかり“と言っても個人々の事情を尊重しながらの気遣いが素晴らしいと思えた。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

3 weeks ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.77

自主避難所から、自立避難所へ15(輪島市西保地区上大沢編―5)

6月23日は大雨予報が出されていたので、前日の22日に上大沢を訪ねた。朝9時前に集会所に着き、「おはようございます」と戸を開けたら、T・すさのさん(85)がいた。私の顔を見ると、「また来たの?」というような顔をして迎えてくれた。顔を覚えてくれたんだと嬉しかった。台所の方からもガチャガチャと音がしたので、覗くとK・てる子さん(83)が洗い物をしていた。丁度朝ごはんを食べ終わって片付けをしていたようだ。ここで寝泊まりをして、ここで食事も終える。やがて二人が表に出てきて、それぞれが電動車イスに腰かけていた。「明日は大雨と予報が出ているので、心配ですね!」「今日、金沢(二次避難所)に戻るの。10時半に迎えに来てくれる」。前回11日に会ったところなので、「あれから、ずっといたの?」と聞くと、「長い時は1週間やなぁ?」とてるこさんが、すさのさんに相槌を求めていた。

結局、11日のあと一度金沢に戻って、3日ほどしてまた上大沢に帰って来られたということだ。家の片づけもあるが、集会所で食事をしているので、おそらく男衆のために賄いもしているのだろう。婆さんたちも、何もせずじっとしているより、こうして身体を動かしている方がいいだろうとも思う。前回の足湯の時に、一人の婆さんが「金沢にいても何にもすることがない。嫁が上げ膳据え膳なんでもしてくれる。有難いことや…」と。でも、1週間もこちら(上大沢)にいて集会所で寝泊まりをされている。水が出なくても、話し相手がいるし、やはり住み慣れたここが“居心地がよい”ということだろう。

こうしてしばらく上大沢に帰って来て、またしばらくして「洗濯や掃除もあるし、風呂にも入らな…」って金沢に帰る。実に気楽な感じがする。本レポートNO73の最後で、「婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。」と書いたが、やはり婆さんたちの何気ない会話を聞いていると、これが婆ちゃんにとっての暮らしなんだと納得できる。石川県が発表した復興計画案(5月20日発表)には、「ニ地域居住」促進が明記されていた。関係人口とか、交流人口とかで外部からの流入を強化しようということらしい。しかし、この二人の婆さんの会話を聞いていると、本来の「ニ地域居住」というのは、まず被災者が集落で元通り暮らせるようになるまで、このように二次避難所と元の集落を自由に行ったり来たりの生活をサポートするための方策ではないかと理解したが‥・・・。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清)

*写真提供:清野静香さん ... See MoreSee Less

4 weeks ago

【NGOことはじめ】

この度、大人気企画の NGO ことはじめを 2 年ぶりに開催いたします!

CODEの理事である村井雅清を講師に、第一部では、そもそも NGO とは?というお話から、

第二部では、阪神・淡路大震災から 30 年を迎えるにあたり、

30年の実践を通して改めて見えてきた NGO のあり方。

そして、2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震での支援についてお話をしていただきます。

一部、二部終了後には参加者同士でのディスカッションなど、

盛りだくさんの内容となっております。たくさんのご参加をお待ちしております!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■日時:2024 年 7 月 20 日(土)09:30~12:30

■開催場所:CODE 海外災害支援センター事務所(現地開催のみ)

※参加人数に応じて場所を変更する可能性があります。

■講師:村井雅清(CODE理事 被災地NGO恊働センター 顧問)

■内容:第一部 「NGOとは?」

第二部 「能登半島地震の支援を通して NGO の在り方」

第三部 「全体ディスカッション」

■申込は下記URLか、チラシのQRコードから

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXSZ8GMEm_w21Vi_zxmcRlUJHMGH4mW9PICn1BftCbVHgdwQ/viewform

■ 参加費:一般 1000 円、学生 500 円

■ 主 催:CODE海外災害援助市民センター ... See MoreSee Less

4 weeks ago

明日のNHK「ほっと関西」(18時-19時)でやさしや足湯隊第11便の様子が少し紹介されます。

... See MoreSee Less

www.nhk.jp

関西の「ほっと」なニュースとスポーツを詳しく。能登半島地震から半年 現地から中継。甲子園100年シリーズ、バックスクリーン3連発 あの3人に聞く。 ▽“ホット”なニュースから“ほっと”する話題まで旬な.....4 weeks ago

能登半島地震支援「やさしや足湯隊」のクラウドファンディング、目標額の200万円達成しました。

貴重な浄財は、学生などの若者たちね足湯ボランティア活動に使わせていただきます。

古くからご支援いただいている方、初めてご協力いただいた方、お一人で何度もご寄付いただいた方、匿名の方など、一人ひとりが若者を応援したい、皆で達成しようという気運を感じました。

皆さまのご支援、ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

CODE事務局長 吉椿雅道 ... See MoreSee Less

4 weeks ago

本日の街頭募金では、22846円の貴重な浄財が集まりました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。若者たちが頑張りました〜

一人ひとりの想いのこもった寄付の大切さを改めて感じる機会になりました! ... See MoreSee Less

4 weeks ago

昨日の若者たちによる街頭募金では、7969円が集まりました。すべて能登半島地震支援の足湯ボランティアの活動に使わせていただきます。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

本日の街頭募金は、JR神戸駅南側で10:00-12:00まで行っております!

ボランティアさん大歓迎です! ... See MoreSee Less

4 weeks ago

「皆さんのお陰でもう少し頑張れる」

珠洲で伝統家屋の保存修復に関わってきた被災者Aさんは、あまりの被害に色々な事をあきらめかけていました。

足湯隊の若者達の地道な支えにより

少しやる気が戻ってきたようです。

(6/22足湯隊の活動より)

残り2日です。被災地で活動する若者たちにご協力お願いいたします!

... See MoreSee Less

【能登半島地震支援】学生・若者による足湯ボランティアを応援して下さい!皆さんのご支援のおかげで支援総額100万円を超えました!あと僅かですが、ご支援お願いします|被災地NGO

congrant.com

私たちは能登半島地震の支援として「やさしや足湯隊」を結成しました。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際にKOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さ.....1 month ago

【やさしや足湯隊 クラウドファンディング残り4日です!みなさまご協力のほどよろしくお願いします🙇♀️】

学生・若者ボランティアによるやさしや足湯隊のクラウドファンディングが残り4日となりました!

現在の支援総額が110万円を超えました。応援いただいている皆さま本当にありがとうございます。😊

200万円まで達成するために、発信や拡散もぜひご協力よろしくお願いします🙏

congrant.com/project/ngokobe/10525

これまで11回90名のボランティアを能登に派遣してきました。

足湯ボランティアの活動で、被災された方から聞こえてくる声は様々です。その中で、

「こんなことになるとは思っていなかったね。地震があってこんな生活になるんだったら生きてこなかったらよかったって思っていたの。でも全国から沢山のボランティアさんに支えられて、足湯ボランティアで⚫︎⚫︎ちゃんにも出会えて、生きていてよかったわ。」(6月8日 第10次隊)

という声をいただいたりと、誰かとふれあいほっとできる場の大切さを活動の中で改めて感じています。

もう少しで発災から半年となりますが、ボランティアはまだまだ必要です。

仮設に入られたり、避難所や在宅避難、2次避難を続けられる方がおられる中で、足湯のような場づくりを私たちも続けていきたいです。

200万円達成することで、少なくとも1年間継続的に足湯隊を派遣できます。

ぜひみなさまご協力よろしくお願いします!!

そして、ぜひ足湯の活動にも参加してみてください。社会人の方はドライバーとしても募集中です☺️ ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.74

自主避難所から、自立避難所へ14 (輪島市西保地区上大沢編―4)

上大沢には次のような調査レポートがある。「この集落が小規模ながら結束が固く、江戸時代の能登に見られた戸数制限/維持制度であるツラ制度の伝統を今も残すいっぽう、漁港のほか西保では比較的まとまった面積の水田を有し、しかも種々の事業を試みる進取の気風にも富んでいるので、ここだけは若い夫婦や子どもがめずらしくないという話をよく耳にした。」とある。(金沢大学文学部文化人類学研究室 鏡味治也の資料「上山・西二又・上大沢・大沢の概要」(2006)より引用)

上大沢では20戸という世帯数が減らないというのが私の最大の関心事だが、この調査レポートを読むと、現在の話ではないが大変興味深い内容だ。ここでいう「ツラ」とは、能登地方の村落社会における民俗概念で、世帯を単位とした村落社会の成員権であり、分家をしてはならないという制度にも関連しているのだろう。また、5戸を1班として集落内での、共有地における例えば田畑の作業や草刈りのような助け合いの仕事を維持するしくみが集落維持にも貢献しているのかもしれない。ちなみに海よりの10戸を「カミデ」、その奥の10戸を「シモデ」と分かれている。前号で婆さんが言った「まとまりやすい」とは、的確な表現ではないかと思う。世帯数が増えると、食料不足、水不足という問題にも影響することがある。他の地域では、寺の行事である“講”に集まるのは、「そのときに寺に行けば、腹いっぱい食える」ということも聞いたことがある。

ところで、上大沢で採れる“岩海苔”は品質がよく、市場で高く売れるそうだ。だから、集落内では「ここでは食ってはならぬ」という風習があったと。しかし、今回の地震で海岸隆起が2㍍~3㍍はあるので、今後も質の良い岩海苔が採れるのか危うい。この集落では各家庭に一艘の船は所有していて、“イワシ場”という漁場まで船を出し、漁を営んでいたそうだ。昔は「海は宝」と言っていたと聞く。

ここでは一番若い人が28歳で、彼が地震直後のヘリを誘導するのに、地面にスプレーで「SOS」と書いたとのこと。このとっさの判断のおかげでまず病人一人をヘリで病院に搬送したという。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.73

自主避難所から、自立避難所へ13 (輪島市西保地区上大沢編―3)

6月1日に「やさしや足湯隊」が訪問して足湯をさせて頂いた上大沢集落は、輪島市西保地区にある7集落(上山、西二又、上大沢、大沢、赤崎、下山、小池)の一つ。地震前は20世帯で、地震後少しずつ戻って来ているが、5か月を経た未だに水も電気も通っていない。

なので、戻って来てもこの地で長く暮らすことはできない。稲の苗の管理をされているNさんは毎日バイクで輪島から通っている。二次避難所やみなし仮設から、一時、家の片づけのために戻ってくる婆さんたちは、上大沢の集会所で寝泊まりをしている。水、電気がダメでも、地震前の営みが続けられていると錯覚を起こす。しかし、仮設住宅でも同じことだが「暮らしに仮はない」という名言を、私たちはしっかりと胸に刻まなければならない。

上大沢の特出すべき特徴は、1889年から現在(地震まで)まで20世帯という世帯数が減っていないということ(ただし人口は半減)。この現象には驚く。他の6集落と比べても圧倒的な数字と言える。

ただ、6月11日に区長さんを訪ねいろいろ話していると、「この地震後では20世帯が少しは減少するだろうな」と寂しそうに言われた。ただ、6月1日に足湯に来てくれた婆さんたちは、「20世帯って丁度いいのよ。まとまりやすくて・・・」と言われた。減少なんて全く気にしていない風だ。

区長さんは、やはり心労もあり、疲れがピークに達しているようにも見え心配だが、いつも静かに、淡々と語られる様子からは、婆さんたちからの信頼を築いているのは間違いない。

「兄ちゃん(区長のこと)、役所から義援金の紙がきとったけん、みんなもうもらったけ?」「あれは、それぞれが申請しないと貰えないよ!」と・・・。

二次避難所から一時帰宅をされた5人の婆さんたちの「また二次避難所に風呂でも入りに帰るわ」という気軽さが、手作りの大好物のおはぎをご馳走になったからではないが、私には元気を与えてくれる。

石川県の復興計画のビジョンに関係人口を増やす「二地域居住」が一つの目玉になっているが、この婆さんたちの住まい方が、二地域居住そのものだろう。この被災者のニ地域居住のために、行政や支援者はいったい何をするのが、正解なのだろうか‥‥?考えどころだ!

集会所で朝食をとり、あ~でもない、こ~でもないと話し、一段落すると各々電動車いすで、家々の片づけに帰る。一人の婆さんは、ご主人がこの炎天下で草刈りをしているので、電動車いすで田んぼまで行って、「熱中症になるよ!」と声掛けをして、自宅に帰るのかと思いきや、途中の友達の家に上がり込んでいた。婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

1 month ago

能登半島地震支援「やさしや足湯隊」のクラウドファンディングを応援して下さい!

阪神・淡路大震災で始まった足湯ボランティアは今、大きな広がりをみせています。

やさしや足湯隊は、これまでに能登半島地震の被災地に12便を出し、大学生などのボランティアを延べ81人を送り出しました。被災地では足湯ボランティアだけではなく、家屋の片付けなども行っています!資金は学生たちの交通費などに宛てます。ご協力よろしくお願い致します。

クラウドファンディングの情報詳細や活動報告は以下リンクから↓ ... See MoreSee Less

【能登半島地震支援】学生・若者による足湯ボランティアを応援して下さい!|被災地NGO恊働センター

congrant.com

私たちは能登半島地震の支援として「やさしや足湯隊」を結成しました。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際にKOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さ.....1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.73

—自主避難所から、自立避難所へ―13 (輪島市西保地区上大沢編―3)

6月1日に「やさしや足湯隊」が訪問して足湯をさせて頂いた上大沢集落は、輪島市西保地区にある7集落(上山、西二又、上大沢、大沢、赤崎、下山、小池)の一つ。地震前は20世帯で、地震後少しずつ戻って来ているが、5か月を経た未だに水も電気も通っていない。

なので、戻って来てもこの地で長く暮らすことはできない。稲の苗の管理をされているNさんは毎日バイクで輪島から通っている。二次避難所やみなし仮設から、一時、家の片づけのために戻ってくる婆さんたちは、上大沢の集会所で寝泊まりをしている。水、電気がダメでも、地震前の営みが続けられていると錯覚を起こす。しかし、仮設住宅でも同じことだが「暮らしに仮はない」という名言を、私たちはしっかりと胸に刻まなければならない。

上大沢の特出すべき特徴は、1889年から現在(地震まで)まで20世帯という世帯数が減っていないということ(ただし人口は半減)。この現象には驚く。他の6集落と比べても圧倒的な数字と言える。

ただ、6月11日に区長さんを訪ねいろいろ話していると、「この地震後では20世帯が少しは減少するだろうな」と寂しそうに言われた。ただ、6月1日に足湯に来てくれた婆さんたちは、「20世帯って丁度いいのよ。まとまりやすくて・・・」と言われた。減少なんて全く気にしていない風だ。

区長さんは、やはり心労もあり、疲れがピークに達しているようにも見え心配だが、いつも静かに、淡々と語られる様子からは、婆さんたちからの信頼を築いているのは間違いない。

「兄ちゃん(区長のこと)、役所から義援金の紙がきとったけん、みんなもうもらったけ?」「あれは、それぞれが申請しないと貰えないよ!」と‥・・・。

二次避難所から一時帰宅をされた5人の婆さんたちの「また二次避難所に風呂でも入りに帰るわ」という気軽さが、手作りの大好物のおはぎをご馳走になったからではないが、私には元気を与えてくれる。

石川県の復興計画のビジョンに関係人口を増やす「二地域居住」が一つの目玉になっているが、この婆さんたちの住まい方が、二地域居住そのものだろう。この被災者のニ地域居住のために、行政や支援者はいったい何をするのが、正解なのだろうか‥‥?考えどころだ!

集会所で朝食をとり、あ~でもない、こ~でもないと話し、一段落すると各々電動車いすで、家々の片づけに帰る。一人の婆さんは、ご主人がこの炎天下で草刈りをしているので、電動車いすで田んぼまで行って、「熱中症になるよ!」と声掛けをして、自宅に帰るのかと思いきや、途中の友達の家に上がり込んでいた。婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清)

*私たちの活動は、日本財団「災害発生前後の初動期に関する支援活動」助成を頂き活動しています。

*私たちの活動は、CivicForceのパートナー協働事業に支えられ活動しています。

www.civic-force.org/info/activities/earthquake202401/20240130.html

*私たちの活動は赤い羽根共同募金会「ボラサポ・令和6年能登半島地震」の助成を頂き活動しています。

引き続き現地からの情報を発信していきます。

ブログはこちら→http://ngo-kyodo.org/2024noto/ ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.72

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅣ

先日9日に、本レポートNO,70で紹介したFさん宅を訪ね、2007年の能登半島地震後の仮設住宅での活動を聞かせて頂いた。

Fさんは、その地震で自宅は全壊。その後50戸のY仮設住宅に入居し、そして災害復興公営住宅でお母さんと二人暮らしをされていた。(母は94歳、4月に白内障の手術をし施設で暮らす。)Fさんも、在宅被災者を診てまわっている訪問医の診断で血糖値が異常に高いということで、4月に即入院され治療を受け、今は自宅での療養となった。「糖尿病」だ。

さてFさんは仮設住宅に入居された時には、仮設住民のお世話をするN区長さんがおられた。しかし、その区長さんは荷が重いのか藤本さんに代わって欲しいと依頼があり、Fさんが仮設住宅の区長になった。

当NGOが、能登半島地震の被災者支援としてY仮設にもお邪魔し、救援物資を持って行ったり、足湯ボランティアを派遣してきた。その時に、阪神・淡路大震災での孤独死のことなどを話したようで、Fさんは「それをヒントに仮設住宅での見守り活動を始めた」と語り始めてくれた。

この50戸の仮設住宅でFさんは、毎日朝・昼・夜と3回の訪問をされていた。最初は要領が分からなかったが、とにかくドアをノックし、救援物資を配りながら「元気?」「何か困ったことある?」と訪問していた。そのうち被災者の方から「待ってたよ。元気、元気。○○作ったから、持ってけ!」と食べ物を戴いたりする。また「丁度、焼き鳥を焼いていたので食っていけ!」とか、救援物資を届けていたら、代わりに何か貰って帰るという日常になってきた。そのうちに「こうして訪問することが楽しくなった!」と。ある時、仮設住宅に数か所ハチの巣が出来ていた。Fさんは、市役所に電話をし担当者に来て貰ってハチの巣を除去した。またここの仮設住宅に住む高校生が、Fさんの手伝いをするようにもなってきた。

そのような日々を送っていた時、いつものように被災者を訪問していると、返事がないお家があった。ガラス越しに覗いていたら、台所で住人が倒れていたのが見えた。Fさんは迷うことなく、石を投げてガラスを割り、鍵を開けて中に入った。意識はあったので、すぐ救急車を呼び病院に運んで貰った。診断は熱中症で3時間ほど病院にいて帰宅した。

結局、大事に至らなかったのは幸いだが、やはりケースによっては命取りにもなるということではないか。Fさんは健康相談も開いていて、慢性病の方の病状や常備薬の名前を聞き、代わりに病院に行って薬を貰ってきて各々に届けても来た。毎日3回も訪問していたら、各家庭の事情も分かってくる。

本レポートNO 68でも書いたが、亡くなられた梁勝則(リャン・スン・チ)医師が言われた「孤独死が問題ではなく、生の孤立が課題なんだ」ということをそのまま実証されているのがFさんではないか?先般の孤独死を受けて、石川県知事は「支援の強化!」を打ち出したが、具体的には、第二のFさん、第三のFさんを何人も輩出することなのだ。

30年前の阪神・淡路大震災で、5年間の仮設住宅で255名の孤独死を出してしまった。この経験が、その後の支援事業に活かされ続けてきたことを、石川県はじめ各被災自治体、そして各専門家も含めて支援者となるすべての人は、忘れないで欲しい!!

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.70

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅢ

1995年の阪神・淡路大震災後の仮設住宅で、亡くなってから約1か月発見できなかったという衝撃的な孤独死があった。約1100戸の仮設の見守りを担っていた「阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク」の理事長故黒田裕子(元宝塚市民病院総副婦長)は、この仮設での第1号だった孤独死を受けて、「絶対にこの仮設からは孤独死を出さない」と決意した。以後、スタッフと共に24時間体制で見守り活動を続けた。同ネットワークの設立時の趣意書の災害に次のような宣言がなされていた。

①一人暮らしの高齢者を孤独死させない。

②高齢者・障害者を寝たきりにさせない。

③仮設住宅を住み良い生活の場とすることを目的に、長田地区高齢者・障害者支援ネットワークを阪神高齢者・障害者支援ネットワークへと名実ともに衣替えし、被災市民の救援活動に乗り出す。

黒田が亡くなった後を引継いだスタッフは、あれから30年が経とうとしている今でも、災害復興公営住宅での、見守りと居場所づくりを続けている。

また、2007年の能登半島地震で輪島市内に建設された50戸の仮設住宅で支援員として見守りをしていた被災者のFさんがいた。彼はお母さんと二人暮らしだったが、この50戸の仮設住宅を、毎日朝・昼・夜と全戸の訪問をし、同じ被災者に寄り添ってこられた。

ある時、いつものように見守りをしていて、息子さんと二人暮らしの家庭の玄関の扉を叩き声をかけたが、家の中から応答がなかった。息子さんは仕事に行っているので、「中で倒れているかも…」と心配になり、石を投げて入口のガラス戸を割り、鍵を外して家の中に入った。やはりお母さんは部屋で倒れていた。すぐ救急車を呼び病院へ連れて行った。3時間ほど病院にいて、熱中症と診断を受けた。結果的には大事に至らなかったが、法律的にはプライバシーの保護を無視し、器物破損の罪を犯したことになる。Fさんは「プライバシーといのちとどちらが大事なのか?!」と思い、こうした行動に出た。時にはこうした判断が必要ではないかという事例だ。こんなときに警察あるいは消防という専門家がいつも傍にいたら、適切な判断を仰いだだろう。しかし、福祉や医療はじめその他の専門家では、ほとんどがFさんのような行動を取ることはできないと思う。

仮設住宅での孤独死を受けて、石川県の馳浩知事は「被災者の立場に立って、できることは何でもする、やれることはすぐする。誰一人取り残すことないようにする」と話した。

この決意が空虚なものに終わらないように、絶対に二人目の悲劇を出さないことを肝に銘じてほしい。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.69

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅡ

5月28日に報道された輪島市の仮設住宅で発生した孤独死の背景が、徐々に報道されてきた。阪神・淡路大震災の時には、「孤独死の定義は、何なんだ!」という訴えもあった。

警察の定義は「亡くなった時には、一人だった」ということのようだ。しかし、遺族の方が訴えるのは、例えば「毎日見守りに行っている。たまたま、見守りに行って帰った後に部屋で倒れ、その後亡くなったというケースもある。それでも孤独死と言われると、家族としてはあまりにも切なく、辛い」ということだ。今回のケースもよく似ている。報道によると、長男は仮設住宅に入居してからも仕事帰りに週に1~2度様子を見に行っていたそうだ。亡くなったとされる17日にも夜に訪ねていた。その時は携帯電話もつながらなかったので帰った。しかし、20日になっても連絡がなく、昼休みに電話したがやはりつながらなかった。長男は午後に休暇をとり、職場にあったハンマーを持参し、仮設住宅に向かった。それは場合によっては、ハンマーで窓を割って、入るしかないという判断だったようだ。お母さんは、27日に発見された。

こういう事例は、阪神・淡路大震災はじめ過去の災害でもあった。そのたびに当該県の担当者あるいは知事は、「支援の強化」を打ち出す。過去の事例に学んでいれば‥‥と、自省を込めて悔しい。発災直後から見守りを充実させ、その体制をさらに強化しつつ、仮設住宅あるいは在宅避難者への見守り体制を持続することができなかったのか‥・・・?

「事前復興」という言葉がある。平時から見守り体制を強化していれば、それを災害時には拡充するだけではないか!そして知事は復興支援センターを設置すれば解決すると思っているのではないか?「事前復興」として、災害時には復興支援センターを設置して、人がどう動くのか?一度でもシミュレーションをしてきたのか?

かけがえのないいのちが喪われて、はじめて動くのか?と思うと、ほんとうに憤懣やるかたない!!

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.68

輪島の仮設住宅での孤独死に思う。

今年の元日に発生した能登半島地震から、「やっと半年が過ぎたか‥‥」と一つの節目を迎えようとした矢先の5月27日、輪島市の仮設住宅で独り暮らしの70代女性が「孤独死(孤立死)」された。29年前の阪神・淡路大震災では、5年間の仮設住宅暮らしで255人の孤独死を数えた。255人という数字を話題にしたいのではない。この輪島市の仮設での孤独死が、仮設住宅では初めてだったということに、自省を込めて悔しさがこみあげてくる。残念ながら、あれから5ヶ月が過ぎ、マスコミでのこの地震に関する記事が極端に減少してきた今、よりこの亡くなられた女性のことが気になる。たった一人かも知れないが、かけがえのない“いのち”が、明らかに地震の影響といえる関連死として亡くなったことが問題なのだ。

さて、去る5月21日に神戸で開業医を営んでいた梁勝則(リャン・スン・チ)さんが逝去された。5月16日に自宅で倒れ、家人が発見したが‥‥。

梁先生は、29年前の阪神・淡路大震災で、直後の「緊急長田ケアセンター」での緊急医療支援をサポートし、その後の避難所での主に高齢者の医療支援に携わり、そして仮設住宅での支援へと継続しつつ、被災者支援に尽力された医師の一人だ。阪神・淡路大震災後に孤独死が相次ぎ、私たち支援者は、毎朝新聞を開くのが怖かったほど孤独死が続いた。私たちはじめ仮設住宅の被災者に対する寄り添い支援をしていた者は、仮設住宅での孤独死を防ぐために、徹底したローラー作戦のように、見守り活動をした。しかし、残念ながらいつも孤独死がでたあとで、死者を見ているだけに過ぎなかった。そのことに「ボランティア、見つけられず!」と指摘を受けたこともある。そんな時に梁先生が「孤独死が問題なのではなく、孤独な生が存在していることが問題なのだ!」と指摘された。私たちは“目から鱗”状態になった。

以後、仮設住宅で孤立しないように、バザーを展開したり、訪問を繰り返したり、買い物手伝いや話し相手、」寺子屋勉強会・・・とできることは何でもしてきた。空前の1日2万人というボランティアが活動していても、孤独死はじめ梁先生が指摘された“防げた死”を無くすことができなかった。

石川県知事は今回の孤独死を受けて、「見守り体制を強化する」とコメントしていた。何故、行政は過去に学ばないのか?こんなにも簡単に一人のかけがえのない“いのち”を奪っていいのだろうか?29年の事象をもとに、いつも災害時には「見守り強化」「覚えきれないほどの支援員制度の設置」「暮らしに仮はないと仮設でのケアハウス実施」などなど、これでもか、これでもかと手を打ってきた。同じ石川県内の珠洲市は昨年5月にも地震に遭ったことから、今回も見事な見守り体制で巡回訪問を重ねている。それは、「絶対に孤独死はださない!」という固い決意があるからだ。

このような事例があるにも拘わらず、石川県は過去の事例や現在の活動の何を学んでいるのか?憤りを超えて、この原稿を打ちながら涙が止まらない。今頃、「見守り体制の強化」なんてマニュアル通りのコメントに過ぎないではないか。今回のことは、法的には明らかに「行政の不作為」だと断言できる。

石川県に声を大にして言いたい。二人目の犠牲者を出さないためには、有無を言わず大量のボランティアを被災地で受け入れることだ!そうしてボランティアがとりあえずの寄り添い活動を展開していると同時に、専門家はもっと効果的な提案をし、職能集団としての役割も以てボランティアをサポートして欲しい。29年前が原点とは言わないけれど、梁先生に胸を張って、「安心して天国に…」と伝えたい。

被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清 ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.68

輪島の仮設住宅での孤独死に思う。

今年の元日に発生した能登半島地震から、「やっと半年が過ぎたか‥‥」と一つの節目を迎えようとした矢先の5月27日、輪島市の仮設住宅で独り暮らしの70代女性が「孤独死(孤立死)」された。29年前の阪神・淡路大震災では、5年間の仮設住宅暮らしで255人の孤独死を数えた。255人という数字を話題にしたいのではない。この輪島市の仮設での孤独死が、仮設住宅では初めてだったということに、自省を込めて悔しさがこみあげてくる。残念ながら、あれから5ヶ月が過ぎ、マスコミでのこの地震に関する記事が極端に減少してきた今、よりこの亡くなられた女性のことが気になる。たった一人かも知れないが、かけがえのない“いのち”が、明らかに地震の影響といえる関連死として亡くなったことが問題なのだ。

さて、去る5月21日に神戸で開業医を営んでいた梁勝則(リャン・スン・チ)さんが逝去された。5月16日に自宅で倒れ、家人が発見したが‥‥。

梁先生は、29年前の阪神・淡路大震災で、直後の「緊急長田ケアセンター」での緊急医療支援をサポートし、その後の避難所での主に高齢者の医療支援に携わり、そして仮設住宅での支援へと継続しつつ、被災者支援に尽力された医師の一人だ。阪神・淡路大震災後に孤独死が相次ぎ、私たち支援者は、毎朝新聞を開くのが怖かったほど孤独死が続いた。私たちはじめ仮設住宅の被災者に対する寄り添い支援をしていた者は、仮設住宅での孤独死を防ぐために、徹底したローラー作戦のように、見守り活動をした。しかし、残念ながらいつも孤独死がでたあとで、死者を見ているだけに過ぎなかった。そのことに「ボランティア、見つけられず!」と指摘を受けたこともある。そんな時に梁先生が「孤独死が問題なのではなく、孤独な生が存在していることが問題なのだ!」と指摘された。私たちは“目から鱗”状態になった。

以後、仮設住宅で孤立しないように、バザーを展開したり、訪問を繰り返したり、買い物手伝いや話し相手、」寺子屋勉強会・・・とできることは何でもしてきた。空前の1日2万人というボランティアが活動していても、孤独死はじめ梁先生が指摘された“防げた死”を無くすことができなかった。

石川県知事は今回の孤独死を受けて、「見守り体制を強化する」とコメントしていた。何故、行政は過去に学ばないのか?こんなにも簡単に一人のかけがえのない“いのち”を奪っていいのだろうか?29年の事象をもとに、いつも災害時には「見守り強化」「覚えきれないほどの支援員制度の設置」「暮らしに仮はないと仮設でのケアハウス実施」などなど、これでもか、これでもかと手を打ってきた。同じ石川県内の珠洲市は昨年5月にも地震に遭ったことから、今回も見事な見守り体制で巡回訪問を重ねている。それは、「絶対に孤独死はださない!」という固い決意があるからだ。

このような事例があるにも拘わらず、石川県は過去の事例や現在の活動の何を学んでいるのか?憤りを超えて、この原稿を打ちながら涙が止まらない。今頃、「見守り体制の強化」なんてマニュアル通りのコメントに過ぎないではないか。今回のことは、法的には明らかに「行政の不作為」だと断言できる。

石川県に声を大にして言いたい。二人目の犠牲者を出さないためには、有無を言わず大量のボランティアを被災地で受け入れることだ!そうしてボランティアがとりあえずの寄り添い活動を展開していると同時に、専門家はもっと効果的な提案をし、職能集団としての役割も以てボランティアをサポートして欲しい。29年前が原点とは言わないけれど、梁先生に胸を張って、「安心して天国に…」と伝えたい。

被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清 ... See MoreSee Less

Facebook Posts

3 days ago

「エチオピア南部土砂災害情報」

7月22日、アフリカ東部のエチオピア南部ゴファ県で大雨による地すべりが発生し、229人の方が犠牲になり、14000人以上が被災していると報じられています。(UNOCHA)

地すべりは2回発生しており、1回目の地すべりの後、多くの人達が生き埋めになり、救助作業を行っている時に2回目の地すべりが発生し、被害が拡大したようです。エチオピア赤十字や国連が支援を展開していますが、今後も犠牲者が増えると懸念されています。

... See MoreSee Less

豪雨で地滑り、エチオピアで229人死亡…救助活動難航し犠牲者増える恐れ

www.yomiuri.co.jp

【読売新聞】 【ヨハネスブルク=笹子美奈子】ロイター通信によると、東アフリカのエチオピア南部ゴファで21日夜から22日にかけて豪雨による地滑りが発生し、少なくとも229人が死亡した。救助活動は難航して...3 weeks ago

先日、放送された能登の被災地での足湯ボランティアの様子が、明日再び放送されるそうです。

NHK「列島ニュース」(13:05-13:55)

... See MoreSee Less

www.nhk.jp

列島各地の地域ニュースを選りすぐって大阪から全国に発信!全国に54あるNHKの各放送局が取材して、地域向けに放送したお昼のニュースから地域の課題、地元ならではの話題などを集めてお伝えします。今年度は放送時間....3 weeks ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.78

—自主避難所から、自立避難所へ16

(輪島市町野町金蔵編―3)

6月2日、輪島市の白米千枚田~同市町野町南志見町の海岸まで、外浦線が走れるようになった。これで、町野町の住民は一歩ずつ元の生活リズムに戻りそうだ。しかし、一方で輪島市西保地区の大沢町に行く林道および海岸線が、地すべりや落石のため通行止めになったと翌3日一報が入った。その西隣りにある上大沢、西二又へ行く林道は影響がなかった。

さて、6月10日三度目の金蔵を訪問してきた、この日は私が一人でお伺いしたのだが、区長さんは午前中3時間にわたっていろいろな話をして下さった。特に私が注目したのは、区長さんが「二次避難している住民が、やはり金蔵に戻りたいという人たちがいると思うが、そういう人たちを全員受け入れ、安心して元の金蔵で暮らせるように、生活環境を整えたい」と強く言われたことだ。同じような環境で一時は孤立した集落でも同様の決意を話される区長さんは多い。ただ、金蔵は先に戻ってきている、あるいは発災時に残った10人を含めて、みんなでその環境整備に尽力されていることが伺える。(この“みんなでというのを、金蔵では”総がかり“という。)

そのための第一歩として、一時は古民家を活用した“仮設シェアハウス”を構想された。しかし、この構想は事情があって残念された。代替案としてではないが一気に災害復興公営住宅を集落内に建てようという案が浮上してきた(6月30日付毎日新聞1面と3面)。

実は、東日本大震災後釜石の唐丹という地区では、最初から仮設住宅を建てないで、その代わりどこの地域よりも真っ先に公営住宅を建てると宣言された区長さんがいた。彼が、住民にそのことを伝え、「親戚のところやあるいは民間の住まいを借りるなどの不自由な避難生活かも知れないが、我慢してくれ!その代わりどの被災地よりも一早く、公営住宅を建てて、みなさんが住めるようにするから・・・・」と約束し、そのとおり実現させたという事例がある。

阪神・淡路大震災はじめその後の被災地の最大の課題の一つとして、災害前のコミュニティを壊さず、維持することというのは避難生活をする上での“一丁目一番地”だ。仮設住宅も、公営住宅もそうすべきだ。被災者の不安やストレスを取り除くもっとも効果のある方策であることはいうまでもない。金蔵でも是非実現して欲しいと切に願うところだ。

ところで、先述したように金蔵では昔から“総がかり”という集落の基本精神がある。集落の規約にも記されている。集落のさまざまなイベント、また景観を整備する草刈り、米作のためのため池管理、上下水道工事などなど、要は集落で暮らしていくためのライフラインに不可欠なことは、みんなで助け合って”総がかり“で取り組もうというものだ。例えば、90歳の住民に「草刈りに出て来い」とは言わない。でも、集合時には顔を見せて、「暑いけれど、熱中症に気をつけて、頑張って!」と声をかけるだけでもいいのだと。”総がかり“と言っても個人々の事情を尊重しながらの気遣いが素晴らしいと思えた。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

3 weeks ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.77

自主避難所から、自立避難所へ15(輪島市西保地区上大沢編―5)

6月23日は大雨予報が出されていたので、前日の22日に上大沢を訪ねた。朝9時前に集会所に着き、「おはようございます」と戸を開けたら、T・すさのさん(85)がいた。私の顔を見ると、「また来たの?」というような顔をして迎えてくれた。顔を覚えてくれたんだと嬉しかった。台所の方からもガチャガチャと音がしたので、覗くとK・てる子さん(83)が洗い物をしていた。丁度朝ごはんを食べ終わって片付けをしていたようだ。ここで寝泊まりをして、ここで食事も終える。やがて二人が表に出てきて、それぞれが電動車イスに腰かけていた。「明日は大雨と予報が出ているので、心配ですね!」「今日、金沢(二次避難所)に戻るの。10時半に迎えに来てくれる」。前回11日に会ったところなので、「あれから、ずっといたの?」と聞くと、「長い時は1週間やなぁ?」とてるこさんが、すさのさんに相槌を求めていた。

結局、11日のあと一度金沢に戻って、3日ほどしてまた上大沢に帰って来られたということだ。家の片づけもあるが、集会所で食事をしているので、おそらく男衆のために賄いもしているのだろう。婆さんたちも、何もせずじっとしているより、こうして身体を動かしている方がいいだろうとも思う。前回の足湯の時に、一人の婆さんが「金沢にいても何にもすることがない。嫁が上げ膳据え膳なんでもしてくれる。有難いことや…」と。でも、1週間もこちら(上大沢)にいて集会所で寝泊まりをされている。水が出なくても、話し相手がいるし、やはり住み慣れたここが“居心地がよい”ということだろう。

こうしてしばらく上大沢に帰って来て、またしばらくして「洗濯や掃除もあるし、風呂にも入らな…」って金沢に帰る。実に気楽な感じがする。本レポートNO73の最後で、「婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。」と書いたが、やはり婆さんたちの何気ない会話を聞いていると、これが婆ちゃんにとっての暮らしなんだと納得できる。石川県が発表した復興計画案(5月20日発表)には、「ニ地域居住」促進が明記されていた。関係人口とか、交流人口とかで外部からの流入を強化しようということらしい。しかし、この二人の婆さんの会話を聞いていると、本来の「ニ地域居住」というのは、まず被災者が集落で元通り暮らせるようになるまで、このように二次避難所と元の集落を自由に行ったり来たりの生活をサポートするための方策ではないかと理解したが‥・・・。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清)

*写真提供:清野静香さん ... See MoreSee Less

4 weeks ago

【NGOことはじめ】

この度、大人気企画の NGO ことはじめを 2 年ぶりに開催いたします!

CODEの理事である村井雅清を講師に、第一部では、そもそも NGO とは?というお話から、

第二部では、阪神・淡路大震災から 30 年を迎えるにあたり、

30年の実践を通して改めて見えてきた NGO のあり方。

そして、2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震での支援についてお話をしていただきます。

一部、二部終了後には参加者同士でのディスカッションなど、

盛りだくさんの内容となっております。たくさんのご参加をお待ちしております!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■日時:2024 年 7 月 20 日(土)09:30~12:30

■開催場所:CODE 海外災害支援センター事務所(現地開催のみ)

※参加人数に応じて場所を変更する可能性があります。

■講師:村井雅清(CODE理事 被災地NGO恊働センター 顧問)

■内容:第一部 「NGOとは?」

第二部 「能登半島地震の支援を通して NGO の在り方」

第三部 「全体ディスカッション」

■申込は下記URLか、チラシのQRコードから

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXSZ8GMEm_w21Vi_zxmcRlUJHMGH4mW9PICn1BftCbVHgdwQ/viewform

■ 参加費:一般 1000 円、学生 500 円

■ 主 催:CODE海外災害援助市民センター ... See MoreSee Less

4 weeks ago

明日のNHK「ほっと関西」(18時-19時)でやさしや足湯隊第11便の様子が少し紹介されます。

... See MoreSee Less

www.nhk.jp

関西の「ほっと」なニュースとスポーツを詳しく。能登半島地震から半年 現地から中継。甲子園100年シリーズ、バックスクリーン3連発 あの3人に聞く。 ▽“ホット”なニュースから“ほっと”する話題まで旬な.....4 weeks ago

能登半島地震支援「やさしや足湯隊」のクラウドファンディング、目標額の200万円達成しました。

貴重な浄財は、学生などの若者たちね足湯ボランティア活動に使わせていただきます。

古くからご支援いただいている方、初めてご協力いただいた方、お一人で何度もご寄付いただいた方、匿名の方など、一人ひとりが若者を応援したい、皆で達成しようという気運を感じました。

皆さまのご支援、ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

CODE事務局長 吉椿雅道 ... See MoreSee Less

4 weeks ago

本日の街頭募金では、22846円の貴重な浄財が集まりました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。若者たちが頑張りました〜

一人ひとりの想いのこもった寄付の大切さを改めて感じる機会になりました! ... See MoreSee Less

4 weeks ago

昨日の若者たちによる街頭募金では、7969円が集まりました。すべて能登半島地震支援の足湯ボランティアの活動に使わせていただきます。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

本日の街頭募金は、JR神戸駅南側で10:00-12:00まで行っております!

ボランティアさん大歓迎です! ... See MoreSee Less

4 weeks ago

「皆さんのお陰でもう少し頑張れる」

珠洲で伝統家屋の保存修復に関わってきた被災者Aさんは、あまりの被害に色々な事をあきらめかけていました。

足湯隊の若者達の地道な支えにより

少しやる気が戻ってきたようです。

(6/22足湯隊の活動より)

残り2日です。被災地で活動する若者たちにご協力お願いいたします!

... See MoreSee Less

【能登半島地震支援】学生・若者による足湯ボランティアを応援して下さい!皆さんのご支援のおかげで支援総額100万円を超えました!あと僅かですが、ご支援お願いします|被災地NGO

congrant.com

私たちは能登半島地震の支援として「やさしや足湯隊」を結成しました。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際にKOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さ.....1 month ago

【やさしや足湯隊 クラウドファンディング残り4日です!みなさまご協力のほどよろしくお願いします🙇♀️】

学生・若者ボランティアによるやさしや足湯隊のクラウドファンディングが残り4日となりました!

現在の支援総額が110万円を超えました。応援いただいている皆さま本当にありがとうございます。😊

200万円まで達成するために、発信や拡散もぜひご協力よろしくお願いします🙏

congrant.com/project/ngokobe/10525

これまで11回90名のボランティアを能登に派遣してきました。

足湯ボランティアの活動で、被災された方から聞こえてくる声は様々です。その中で、

「こんなことになるとは思っていなかったね。地震があってこんな生活になるんだったら生きてこなかったらよかったって思っていたの。でも全国から沢山のボランティアさんに支えられて、足湯ボランティアで⚫︎⚫︎ちゃんにも出会えて、生きていてよかったわ。」(6月8日 第10次隊)

という声をいただいたりと、誰かとふれあいほっとできる場の大切さを活動の中で改めて感じています。

もう少しで発災から半年となりますが、ボランティアはまだまだ必要です。

仮設に入られたり、避難所や在宅避難、2次避難を続けられる方がおられる中で、足湯のような場づくりを私たちも続けていきたいです。

200万円達成することで、少なくとも1年間継続的に足湯隊を派遣できます。

ぜひみなさまご協力よろしくお願いします!!

そして、ぜひ足湯の活動にも参加してみてください。社会人の方はドライバーとしても募集中です☺️ ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.74

自主避難所から、自立避難所へ14 (輪島市西保地区上大沢編―4)

上大沢には次のような調査レポートがある。「この集落が小規模ながら結束が固く、江戸時代の能登に見られた戸数制限/維持制度であるツラ制度の伝統を今も残すいっぽう、漁港のほか西保では比較的まとまった面積の水田を有し、しかも種々の事業を試みる進取の気風にも富んでいるので、ここだけは若い夫婦や子どもがめずらしくないという話をよく耳にした。」とある。(金沢大学文学部文化人類学研究室 鏡味治也の資料「上山・西二又・上大沢・大沢の概要」(2006)より引用)

上大沢では20戸という世帯数が減らないというのが私の最大の関心事だが、この調査レポートを読むと、現在の話ではないが大変興味深い内容だ。ここでいう「ツラ」とは、能登地方の村落社会における民俗概念で、世帯を単位とした村落社会の成員権であり、分家をしてはならないという制度にも関連しているのだろう。また、5戸を1班として集落内での、共有地における例えば田畑の作業や草刈りのような助け合いの仕事を維持するしくみが集落維持にも貢献しているのかもしれない。ちなみに海よりの10戸を「カミデ」、その奥の10戸を「シモデ」と分かれている。前号で婆さんが言った「まとまりやすい」とは、的確な表現ではないかと思う。世帯数が増えると、食料不足、水不足という問題にも影響することがある。他の地域では、寺の行事である“講”に集まるのは、「そのときに寺に行けば、腹いっぱい食える」ということも聞いたことがある。

ところで、上大沢で採れる“岩海苔”は品質がよく、市場で高く売れるそうだ。だから、集落内では「ここでは食ってはならぬ」という風習があったと。しかし、今回の地震で海岸隆起が2㍍~3㍍はあるので、今後も質の良い岩海苔が採れるのか危うい。この集落では各家庭に一艘の船は所有していて、“イワシ場”という漁場まで船を出し、漁を営んでいたそうだ。昔は「海は宝」と言っていたと聞く。

ここでは一番若い人が28歳で、彼が地震直後のヘリを誘導するのに、地面にスプレーで「SOS」と書いたとのこと。このとっさの判断のおかげでまず病人一人をヘリで病院に搬送したという。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.73

自主避難所から、自立避難所へ13 (輪島市西保地区上大沢編―3)

6月1日に「やさしや足湯隊」が訪問して足湯をさせて頂いた上大沢集落は、輪島市西保地区にある7集落(上山、西二又、上大沢、大沢、赤崎、下山、小池)の一つ。地震前は20世帯で、地震後少しずつ戻って来ているが、5か月を経た未だに水も電気も通っていない。

なので、戻って来てもこの地で長く暮らすことはできない。稲の苗の管理をされているNさんは毎日バイクで輪島から通っている。二次避難所やみなし仮設から、一時、家の片づけのために戻ってくる婆さんたちは、上大沢の集会所で寝泊まりをしている。水、電気がダメでも、地震前の営みが続けられていると錯覚を起こす。しかし、仮設住宅でも同じことだが「暮らしに仮はない」という名言を、私たちはしっかりと胸に刻まなければならない。

上大沢の特出すべき特徴は、1889年から現在(地震まで)まで20世帯という世帯数が減っていないということ(ただし人口は半減)。この現象には驚く。他の6集落と比べても圧倒的な数字と言える。

ただ、6月11日に区長さんを訪ねいろいろ話していると、「この地震後では20世帯が少しは減少するだろうな」と寂しそうに言われた。ただ、6月1日に足湯に来てくれた婆さんたちは、「20世帯って丁度いいのよ。まとまりやすくて・・・」と言われた。減少なんて全く気にしていない風だ。

区長さんは、やはり心労もあり、疲れがピークに達しているようにも見え心配だが、いつも静かに、淡々と語られる様子からは、婆さんたちからの信頼を築いているのは間違いない。

「兄ちゃん(区長のこと)、役所から義援金の紙がきとったけん、みんなもうもらったけ?」「あれは、それぞれが申請しないと貰えないよ!」と・・・。

二次避難所から一時帰宅をされた5人の婆さんたちの「また二次避難所に風呂でも入りに帰るわ」という気軽さが、手作りの大好物のおはぎをご馳走になったからではないが、私には元気を与えてくれる。

石川県の復興計画のビジョンに関係人口を増やす「二地域居住」が一つの目玉になっているが、この婆さんたちの住まい方が、二地域居住そのものだろう。この被災者のニ地域居住のために、行政や支援者はいったい何をするのが、正解なのだろうか‥‥?考えどころだ!

集会所で朝食をとり、あ~でもない、こ~でもないと話し、一段落すると各々電動車いすで、家々の片づけに帰る。一人の婆さんは、ご主人がこの炎天下で草刈りをしているので、電動車いすで田んぼまで行って、「熱中症になるよ!」と声掛けをして、自宅に帰るのかと思いきや、途中の友達の家に上がり込んでいた。婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

1 month ago

能登半島地震支援「やさしや足湯隊」のクラウドファンディングを応援して下さい!

阪神・淡路大震災で始まった足湯ボランティアは今、大きな広がりをみせています。

やさしや足湯隊は、これまでに能登半島地震の被災地に12便を出し、大学生などのボランティアを延べ81人を送り出しました。被災地では足湯ボランティアだけではなく、家屋の片付けなども行っています!資金は学生たちの交通費などに宛てます。ご協力よろしくお願い致します。

クラウドファンディングの情報詳細や活動報告は以下リンクから↓ ... See MoreSee Less

【能登半島地震支援】学生・若者による足湯ボランティアを応援して下さい!|被災地NGO恊働センター

congrant.com

私たちは能登半島地震の支援として「やさしや足湯隊」を結成しました。足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災の際にKOBEで始まり、全国に広まった活動です。タライにお湯を張って足をつけ、被災者の方の手に触れ、さ.....1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.73

—自主避難所から、自立避難所へ―13 (輪島市西保地区上大沢編―3)

6月1日に「やさしや足湯隊」が訪問して足湯をさせて頂いた上大沢集落は、輪島市西保地区にある7集落(上山、西二又、上大沢、大沢、赤崎、下山、小池)の一つ。地震前は20世帯で、地震後少しずつ戻って来ているが、5か月を経た未だに水も電気も通っていない。

なので、戻って来てもこの地で長く暮らすことはできない。稲の苗の管理をされているNさんは毎日バイクで輪島から通っている。二次避難所やみなし仮設から、一時、家の片づけのために戻ってくる婆さんたちは、上大沢の集会所で寝泊まりをしている。水、電気がダメでも、地震前の営みが続けられていると錯覚を起こす。しかし、仮設住宅でも同じことだが「暮らしに仮はない」という名言を、私たちはしっかりと胸に刻まなければならない。

上大沢の特出すべき特徴は、1889年から現在(地震まで)まで20世帯という世帯数が減っていないということ(ただし人口は半減)。この現象には驚く。他の6集落と比べても圧倒的な数字と言える。

ただ、6月11日に区長さんを訪ねいろいろ話していると、「この地震後では20世帯が少しは減少するだろうな」と寂しそうに言われた。ただ、6月1日に足湯に来てくれた婆さんたちは、「20世帯って丁度いいのよ。まとまりやすくて・・・」と言われた。減少なんて全く気にしていない風だ。

区長さんは、やはり心労もあり、疲れがピークに達しているようにも見え心配だが、いつも静かに、淡々と語られる様子からは、婆さんたちからの信頼を築いているのは間違いない。

「兄ちゃん(区長のこと)、役所から義援金の紙がきとったけん、みんなもうもらったけ?」「あれは、それぞれが申請しないと貰えないよ!」と‥・・・。

二次避難所から一時帰宅をされた5人の婆さんたちの「また二次避難所に風呂でも入りに帰るわ」という気軽さが、手作りの大好物のおはぎをご馳走になったからではないが、私には元気を与えてくれる。

石川県の復興計画のビジョンに関係人口を増やす「二地域居住」が一つの目玉になっているが、この婆さんたちの住まい方が、二地域居住そのものだろう。この被災者のニ地域居住のために、行政や支援者はいったい何をするのが、正解なのだろうか‥‥?考えどころだ!

集会所で朝食をとり、あ~でもない、こ~でもないと話し、一段落すると各々電動車いすで、家々の片づけに帰る。一人の婆さんは、ご主人がこの炎天下で草刈りをしているので、電動車いすで田んぼまで行って、「熱中症になるよ!」と声掛けをして、自宅に帰るのかと思いきや、途中の友達の家に上がり込んでいた。婆さんたちの暮らしにも仮はないんだと気づかされる。

(被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清)

*私たちの活動は、日本財団「災害発生前後の初動期に関する支援活動」助成を頂き活動しています。

*私たちの活動は、CivicForceのパートナー協働事業に支えられ活動しています。

www.civic-force.org/info/activities/earthquake202401/20240130.html

*私たちの活動は赤い羽根共同募金会「ボラサポ・令和6年能登半島地震」の助成を頂き活動しています。

引き続き現地からの情報を発信していきます。

ブログはこちら→http://ngo-kyodo.org/2024noto/ ... See MoreSee Less

1 month ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.72

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅣ

先日9日に、本レポートNO,70で紹介したFさん宅を訪ね、2007年の能登半島地震後の仮設住宅での活動を聞かせて頂いた。

Fさんは、その地震で自宅は全壊。その後50戸のY仮設住宅に入居し、そして災害復興公営住宅でお母さんと二人暮らしをされていた。(母は94歳、4月に白内障の手術をし施設で暮らす。)Fさんも、在宅被災者を診てまわっている訪問医の診断で血糖値が異常に高いということで、4月に即入院され治療を受け、今は自宅での療養となった。「糖尿病」だ。

さてFさんは仮設住宅に入居された時には、仮設住民のお世話をするN区長さんがおられた。しかし、その区長さんは荷が重いのか藤本さんに代わって欲しいと依頼があり、Fさんが仮設住宅の区長になった。

当NGOが、能登半島地震の被災者支援としてY仮設にもお邪魔し、救援物資を持って行ったり、足湯ボランティアを派遣してきた。その時に、阪神・淡路大震災での孤独死のことなどを話したようで、Fさんは「それをヒントに仮設住宅での見守り活動を始めた」と語り始めてくれた。

この50戸の仮設住宅でFさんは、毎日朝・昼・夜と3回の訪問をされていた。最初は要領が分からなかったが、とにかくドアをノックし、救援物資を配りながら「元気?」「何か困ったことある?」と訪問していた。そのうち被災者の方から「待ってたよ。元気、元気。○○作ったから、持ってけ!」と食べ物を戴いたりする。また「丁度、焼き鳥を焼いていたので食っていけ!」とか、救援物資を届けていたら、代わりに何か貰って帰るという日常になってきた。そのうちに「こうして訪問することが楽しくなった!」と。ある時、仮設住宅に数か所ハチの巣が出来ていた。Fさんは、市役所に電話をし担当者に来て貰ってハチの巣を除去した。またここの仮設住宅に住む高校生が、Fさんの手伝いをするようにもなってきた。

そのような日々を送っていた時、いつものように被災者を訪問していると、返事がないお家があった。ガラス越しに覗いていたら、台所で住人が倒れていたのが見えた。Fさんは迷うことなく、石を投げてガラスを割り、鍵を開けて中に入った。意識はあったので、すぐ救急車を呼び病院に運んで貰った。診断は熱中症で3時間ほど病院にいて帰宅した。

結局、大事に至らなかったのは幸いだが、やはりケースによっては命取りにもなるということではないか。Fさんは健康相談も開いていて、慢性病の方の病状や常備薬の名前を聞き、代わりに病院に行って薬を貰ってきて各々に届けても来た。毎日3回も訪問していたら、各家庭の事情も分かってくる。

本レポートNO 68でも書いたが、亡くなられた梁勝則(リャン・スン・チ)医師が言われた「孤独死が問題ではなく、生の孤立が課題なんだ」ということをそのまま実証されているのがFさんではないか?先般の孤独死を受けて、石川県知事は「支援の強化!」を打ち出したが、具体的には、第二のFさん、第三のFさんを何人も輩出することなのだ。

30年前の阪神・淡路大震災で、5年間の仮設住宅で255名の孤独死を出してしまった。この経験が、その後の支援事業に活かされ続けてきたことを、石川県はじめ各被災自治体、そして各専門家も含めて支援者となるすべての人は、忘れないで欲しい!!

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.70

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅢ

1995年の阪神・淡路大震災後の仮設住宅で、亡くなってから約1か月発見できなかったという衝撃的な孤独死があった。約1100戸の仮設の見守りを担っていた「阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク」の理事長故黒田裕子(元宝塚市民病院総副婦長)は、この仮設での第1号だった孤独死を受けて、「絶対にこの仮設からは孤独死を出さない」と決意した。以後、スタッフと共に24時間体制で見守り活動を続けた。同ネットワークの設立時の趣意書の災害に次のような宣言がなされていた。

①一人暮らしの高齢者を孤独死させない。

②高齢者・障害者を寝たきりにさせない。

③仮設住宅を住み良い生活の場とすることを目的に、長田地区高齢者・障害者支援ネットワークを阪神高齢者・障害者支援ネットワークへと名実ともに衣替えし、被災市民の救援活動に乗り出す。

黒田が亡くなった後を引継いだスタッフは、あれから30年が経とうとしている今でも、災害復興公営住宅での、見守りと居場所づくりを続けている。

また、2007年の能登半島地震で輪島市内に建設された50戸の仮設住宅で支援員として見守りをしていた被災者のFさんがいた。彼はお母さんと二人暮らしだったが、この50戸の仮設住宅を、毎日朝・昼・夜と全戸の訪問をし、同じ被災者に寄り添ってこられた。

ある時、いつものように見守りをしていて、息子さんと二人暮らしの家庭の玄関の扉を叩き声をかけたが、家の中から応答がなかった。息子さんは仕事に行っているので、「中で倒れているかも…」と心配になり、石を投げて入口のガラス戸を割り、鍵を外して家の中に入った。やはりお母さんは部屋で倒れていた。すぐ救急車を呼び病院へ連れて行った。3時間ほど病院にいて、熱中症と診断を受けた。結果的には大事に至らなかったが、法律的にはプライバシーの保護を無視し、器物破損の罪を犯したことになる。Fさんは「プライバシーといのちとどちらが大事なのか?!」と思い、こうした行動に出た。時にはこうした判断が必要ではないかという事例だ。こんなときに警察あるいは消防という専門家がいつも傍にいたら、適切な判断を仰いだだろう。しかし、福祉や医療はじめその他の専門家では、ほとんどがFさんのような行動を取ることはできないと思う。

仮設住宅での孤独死を受けて、石川県の馳浩知事は「被災者の立場に立って、できることは何でもする、やれることはすぐする。誰一人取り残すことないようにする」と話した。

この決意が空虚なものに終わらないように、絶対に二人目の悲劇を出さないことを肝に銘じてほしい。

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.69

輪島の仮設住宅での孤独死に思うⅡ

5月28日に報道された輪島市の仮設住宅で発生した孤独死の背景が、徐々に報道されてきた。阪神・淡路大震災の時には、「孤独死の定義は、何なんだ!」という訴えもあった。

警察の定義は「亡くなった時には、一人だった」ということのようだ。しかし、遺族の方が訴えるのは、例えば「毎日見守りに行っている。たまたま、見守りに行って帰った後に部屋で倒れ、その後亡くなったというケースもある。それでも孤独死と言われると、家族としてはあまりにも切なく、辛い」ということだ。今回のケースもよく似ている。報道によると、長男は仮設住宅に入居してからも仕事帰りに週に1~2度様子を見に行っていたそうだ。亡くなったとされる17日にも夜に訪ねていた。その時は携帯電話もつながらなかったので帰った。しかし、20日になっても連絡がなく、昼休みに電話したがやはりつながらなかった。長男は午後に休暇をとり、職場にあったハンマーを持参し、仮設住宅に向かった。それは場合によっては、ハンマーで窓を割って、入るしかないという判断だったようだ。お母さんは、27日に発見された。

こういう事例は、阪神・淡路大震災はじめ過去の災害でもあった。そのたびに当該県の担当者あるいは知事は、「支援の強化」を打ち出す。過去の事例に学んでいれば‥‥と、自省を込めて悔しい。発災直後から見守りを充実させ、その体制をさらに強化しつつ、仮設住宅あるいは在宅避難者への見守り体制を持続することができなかったのか‥・・・?

「事前復興」という言葉がある。平時から見守り体制を強化していれば、それを災害時には拡充するだけではないか!そして知事は復興支援センターを設置すれば解決すると思っているのではないか?「事前復興」として、災害時には復興支援センターを設置して、人がどう動くのか?一度でもシミュレーションをしてきたのか?

かけがえのないいのちが喪われて、はじめて動くのか?と思うと、ほんとうに憤懣やるかたない!!

(被災地NGO恊働センター 顧問 村井雅清) ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.68

輪島の仮設住宅での孤独死に思う。

今年の元日に発生した能登半島地震から、「やっと半年が過ぎたか‥‥」と一つの節目を迎えようとした矢先の5月27日、輪島市の仮設住宅で独り暮らしの70代女性が「孤独死(孤立死)」された。29年前の阪神・淡路大震災では、5年間の仮設住宅暮らしで255人の孤独死を数えた。255人という数字を話題にしたいのではない。この輪島市の仮設での孤独死が、仮設住宅では初めてだったということに、自省を込めて悔しさがこみあげてくる。残念ながら、あれから5ヶ月が過ぎ、マスコミでのこの地震に関する記事が極端に減少してきた今、よりこの亡くなられた女性のことが気になる。たった一人かも知れないが、かけがえのない“いのち”が、明らかに地震の影響といえる関連死として亡くなったことが問題なのだ。

さて、去る5月21日に神戸で開業医を営んでいた梁勝則(リャン・スン・チ)さんが逝去された。5月16日に自宅で倒れ、家人が発見したが‥‥。

梁先生は、29年前の阪神・淡路大震災で、直後の「緊急長田ケアセンター」での緊急医療支援をサポートし、その後の避難所での主に高齢者の医療支援に携わり、そして仮設住宅での支援へと継続しつつ、被災者支援に尽力された医師の一人だ。阪神・淡路大震災後に孤独死が相次ぎ、私たち支援者は、毎朝新聞を開くのが怖かったほど孤独死が続いた。私たちはじめ仮設住宅の被災者に対する寄り添い支援をしていた者は、仮設住宅での孤独死を防ぐために、徹底したローラー作戦のように、見守り活動をした。しかし、残念ながらいつも孤独死がでたあとで、死者を見ているだけに過ぎなかった。そのことに「ボランティア、見つけられず!」と指摘を受けたこともある。そんな時に梁先生が「孤独死が問題なのではなく、孤独な生が存在していることが問題なのだ!」と指摘された。私たちは“目から鱗”状態になった。

以後、仮設住宅で孤立しないように、バザーを展開したり、訪問を繰り返したり、買い物手伝いや話し相手、」寺子屋勉強会・・・とできることは何でもしてきた。空前の1日2万人というボランティアが活動していても、孤独死はじめ梁先生が指摘された“防げた死”を無くすことができなかった。

石川県知事は今回の孤独死を受けて、「見守り体制を強化する」とコメントしていた。何故、行政は過去に学ばないのか?こんなにも簡単に一人のかけがえのない“いのち”を奪っていいのだろうか?29年の事象をもとに、いつも災害時には「見守り強化」「覚えきれないほどの支援員制度の設置」「暮らしに仮はないと仮設でのケアハウス実施」などなど、これでもか、これでもかと手を打ってきた。同じ石川県内の珠洲市は昨年5月にも地震に遭ったことから、今回も見事な見守り体制で巡回訪問を重ねている。それは、「絶対に孤独死はださない!」という固い決意があるからだ。

このような事例があるにも拘わらず、石川県は過去の事例や現在の活動の何を学んでいるのか?憤りを超えて、この原稿を打ちながら涙が止まらない。今頃、「見守り体制の強化」なんてマニュアル通りのコメントに過ぎないではないか。今回のことは、法的には明らかに「行政の不作為」だと断言できる。

石川県に声を大にして言いたい。二人目の犠牲者を出さないためには、有無を言わず大量のボランティアを被災地で受け入れることだ!そうしてボランティアがとりあえずの寄り添い活動を展開していると同時に、専門家はもっと効果的な提案をし、職能集団としての役割も以てボランティアをサポートして欲しい。29年前が原点とは言わないけれど、梁先生に胸を張って、「安心して天国に…」と伝えたい。

被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清 ... See MoreSee Less

2 months ago

被災地NGO恊働センター

「令和6年(2024年)能登半島地震救援ニュース」No.68

輪島の仮設住宅での孤独死に思う。

今年の元日に発生した能登半島地震から、「やっと半年が過ぎたか‥‥」と一つの節目を迎えようとした矢先の5月27日、輪島市の仮設住宅で独り暮らしの70代女性が「孤独死(孤立死)」された。29年前の阪神・淡路大震災では、5年間の仮設住宅暮らしで255人の孤独死を数えた。255人という数字を話題にしたいのではない。この輪島市の仮設での孤独死が、仮設住宅では初めてだったということに、自省を込めて悔しさがこみあげてくる。残念ながら、あれから5ヶ月が過ぎ、マスコミでのこの地震に関する記事が極端に減少してきた今、よりこの亡くなられた女性のことが気になる。たった一人かも知れないが、かけがえのない“いのち”が、明らかに地震の影響といえる関連死として亡くなったことが問題なのだ。

さて、去る5月21日に神戸で開業医を営んでいた梁勝則(リャン・スン・チ)さんが逝去された。5月16日に自宅で倒れ、家人が発見したが‥‥。

梁先生は、29年前の阪神・淡路大震災で、直後の「緊急長田ケアセンター」での緊急医療支援をサポートし、その後の避難所での主に高齢者の医療支援に携わり、そして仮設住宅での支援へと継続しつつ、被災者支援に尽力された医師の一人だ。阪神・淡路大震災後に孤独死が相次ぎ、私たち支援者は、毎朝新聞を開くのが怖かったほど孤独死が続いた。私たちはじめ仮設住宅の被災者に対する寄り添い支援をしていた者は、仮設住宅での孤独死を防ぐために、徹底したローラー作戦のように、見守り活動をした。しかし、残念ながらいつも孤独死がでたあとで、死者を見ているだけに過ぎなかった。そのことに「ボランティア、見つけられず!」と指摘を受けたこともある。そんな時に梁先生が「孤独死が問題なのではなく、孤独な生が存在していることが問題なのだ!」と指摘された。私たちは“目から鱗”状態になった。

以後、仮設住宅で孤立しないように、バザーを展開したり、訪問を繰り返したり、買い物手伝いや話し相手、」寺子屋勉強会・・・とできることは何でもしてきた。空前の1日2万人というボランティアが活動していても、孤独死はじめ梁先生が指摘された“防げた死”を無くすことができなかった。

石川県知事は今回の孤独死を受けて、「見守り体制を強化する」とコメントしていた。何故、行政は過去に学ばないのか?こんなにも簡単に一人のかけがえのない“いのち”を奪っていいのだろうか?29年の事象をもとに、いつも災害時には「見守り強化」「覚えきれないほどの支援員制度の設置」「暮らしに仮はないと仮設でのケアハウス実施」などなど、これでもか、これでもかと手を打ってきた。同じ石川県内の珠洲市は昨年5月にも地震に遭ったことから、今回も見事な見守り体制で巡回訪問を重ねている。それは、「絶対に孤独死はださない!」という固い決意があるからだ。

このような事例があるにも拘わらず、石川県は過去の事例や現在の活動の何を学んでいるのか?憤りを超えて、この原稿を打ちながら涙が止まらない。今頃、「見守り体制の強化」なんてマニュアル通りのコメントに過ぎないではないか。今回のことは、法的には明らかに「行政の不作為」だと断言できる。

石川県に声を大にして言いたい。二人目の犠牲者を出さないためには、有無を言わず大量のボランティアを被災地で受け入れることだ!そうしてボランティアがとりあえずの寄り添い活動を展開していると同時に、専門家はもっと効果的な提案をし、職能集団としての役割も以てボランティアをサポートして欲しい。29年前が原点とは言わないけれど、梁先生に胸を張って、「安心して天国に…」と伝えたい。

被災地NGO恊働センター顧問 村井雅清 ... See MoreSee Less

-scaled.jpg)